scritto da Marika Massella, dottoressa in psicologia

Consapevolezza situazionale: può la nostra percezione restringersi di fronte a situazioni stressanti?

Abstract

La società in cui viviamo è una società liquida, ovvero in continuo divenire; una società che ha perso i cardini collettivi di unione per fare posto ad una individualità incentrata sul presente e sulle possibili gratificazioni strettamente personali. L’uomo che vive questa società è anch’esso liquido: basa la propria esistenza su bisogni e valori momentanei ed effimeri, concentrando le sue forze per gratificazioni strettamente personali. La concezione di gruppo sociale e di aggregazione viene meno nella sua importanza antropologica e pedagogica per fare spazio ad un egoismo individuale basato sull’autoaffermazione. Questa tipologia di uomo e società, descrive una modernità caratterizzata da azioni e pensieri superficiali e momentanei: l’uomo risulta ignaro dei propri processi interni, i quali piuttosto che essere gestiti adeguatamente, vengono sopiti e nascosti alla propria mente cosciente. Questo modus operandi definisce un essere umano alla mercé di percezioni e sensazioni a discapito di una visione globale della propria vita, del proprio essere e del proprio rapporto con il mondo esterno.

In questo scritto ci soffermiamo sul processo interno che prende il nome di “stress”, con lo scopo di comprenderne la natura, capire il ruolo che ricopre nella vita dell’uomo e come possa essere gestito e controllato. Approfondiremo l’argomento con il fine di apprendere se la percezione individuale possa modificarsi e ridursi di fronte a situazioni stressanti.

1. La società e l’uomo moderno sono liquidi

Il termine società liquida deriva dalla descrizione del sociologo Zygmund Bauman, il quale nei primi anni del 2000 ha descritto la società moderna come priva di confini definiti e netti nei vari ambiti e costrutti dei quali essa è composta. La nostra società, afferma Bauman, è invasa da una sensazione generale di instabilità e incertezza che dilaga ogni aspetto della stessa: a partire dalle istituzioni (scuola, politica…) fino ad arrivare alle relazioni sociali, vediamo un senso di precarietà che rende ogni aspetto della vita effimero e rimodellabile, superficiale e facilmente riproducibile. Questo cambio di prospettiva definisce una società asettica e priva di valori, caratterizzata da credenze superficiali e non radicate: una società basata su bisogni non necessari, senza tempo e facilmente rimpiazzabili. La società liquida di Bauman descrive un modus vivendi sempre più egoistico a discapito dell’altro e della collettività, quest’ultima vissuta quindi non più come un rinforzo ed una protezione per il soggetto, bensì come un possibile pericolo ed ostacolo alla propria affermazione personale; in quest’ottica descriviamo un essere umano i cui valori e credenze sono effimeri e superficiali, definendo un appagamento essenzialmente momentaneo e non duraturo.

L’uomo moderno si avvale dunque dell’aggettivo “liquido”: egli, come la società in cui vive, non ha la possibilità di fermarsi e riflettere, è in costante movimento; l’uomo moderno “corre” la propria vita invece che viverla, perdendosi moltissimi dettagli importanti solo per perseguire soddisfazioni futili. Un uomo siffatto è sempre intento a sistemare qualche lavoro, a gestire qualche pratica, a tenere sotto controllo il proprio aspetto e la propria desiderabilità sociale1, il tutto corredato da relazioni interpersonali superficiali, basate sull’individualità e la necessità di autoaffermazione, a discapito della reale importanza data da un rapporto profondo fra individui. L’essere umano contemporaneo è un uomo senza tempo, senza un passato, ma definito dal proprio presente e dalle possibili gratificazioni future. Un essere umano liquido è costantemente investito dalla novità: nuove idee e credenze, nuovi incarichi e lavori, nuove prospettive e sviluppo… novità che non sono mai abbastanza in una società in continuo divenire; l’uomo risulta quindi infelice e sconfitto: l’abitudine della presenza continua di nuovi stimoli e sensazioni, porta l’individuo a volerne sempre di più per sopperire il proprio senso di vuoto e di noia, finché nulla sarà più gratificante o abbastanza interessante per saziare la propria necessità di avere. Un essere umano così descritto risulta schiavo e dipendente da ciò che lo circonda: solo quello che è al di fuori di sé può renderlo felice e grato, in quanto al proprio interno è ormai privo di valori profondi e assente della capacità di annoiarsi2.

2. Il mondo interiore dell’essere umano liquido

L’uomo moderno risulta manipolato dalla necessità di possedere e dalle gratificazioni esterne: egli agirà costantemente per ricercare approvazione e successo senza domandarsi mai nulla sul proprio sé, dunque sui propri sentimenti, emozioni e sensazioni; queste sono istanze che l’uomo liquido ha eliminato dalla rassegna della propria mente cosciente per fare spazio a pensieri inerenti l’apparenza, il successo e la continua conquista di averi. Un uomo così definito risulta ignaro dei propri stati interni, dunque in balia degli stessi senza che se ne renda conto o che possa gestirli adeguatamente, un qualunque segnale proveniente dal proprio corpo o dalla propria psiche non verrà ascoltato, ma soppresso: farmaci, alcool, droghe, relazioni effimere, oggetti di valore… sono tutti palliativi atti ad assopire le proprie sensazioni interne. Questo modus operandi è largamente diffuso nella popolazione mondiale per la sua economicità e gratificazione immediata: l’uomo moderno non è abituato a gestire e riconoscere i propri stati interni, dunque fa ricorso a modalità superficiali che garantiscono un benessere momentaneo, approssimativo e basato sul possesso.

3. Il sé come risultato della dualità mente-corpo

L’essere umano è un individuo complesso che si distingue dagli animali per la propria natura psichica: il sé è il risultato del rapporto esistente fra il corpo e la mente.

La dualità mente-corpo garantisce all’individuo di riconoscersi come tale all’interno del mondo e della società; questa interazione permette al soggetto di agire in base alle proprie credenze, valori, pensieri e necessità. La mente ed il corpo sono istanze primarie nella definizione del sé, in quanto descrivono entrambe una parte essenziale dell’individuo: l’una non può esistere separata dall’altra, e la loro continua interazione garantisce uno sviluppo ottimale della persona.

L’essere umano risulta quindi il risultato del rapporto esistente fra soma e psiche: un’interazione che definisce un complesso mondo interno, animato da sensazioni, percezioni, pensieri, emozioni…tutti processi grazie ai quali il sé interagisce con il mondo esterno. Questi processi agiscono spesso come segnali atti a comunicare qualcosa al sé, con lo scopo di metterlo in allerta e farlo agire; il fine ultimo risulta sempre la propria salvaguardia e sicurezza.

4. L’uomo contemporaneo in relazione ai propri stati interni

Le definizioni precedenti, inerenti la società liquida e l’uomo moderno, hanno sottolineato l’incapacità di quest’ultimo di riconoscere i propri stati interni a discapito di un’attenzione data al continuo divenire ed alla continua necessità di possesso; in questo modo qualunque stimolo proveniente dal proprio mondo interiore viene ignorato, non compreso e soppresso, con conseguenze altamente significative: trascurare tali segnali può determinare l’insorgenza di disturbi e/o problematiche psicosomatiche.

Uno degli stimoli importanti da monitorare è lo stress: i segnali stressogeni che il nostro corpo e la nostra psiche ci inviano sono campanelli d’allarme di problematiche esterne, o interne, che il sé cerca di gestire e controllare; se tale scopo non è raggiunto, ed i segnali non vengono colti e diretti adeguatamente, l’individuo si ritroverà ad esserne schiavo ed ignaro della loro gestione.

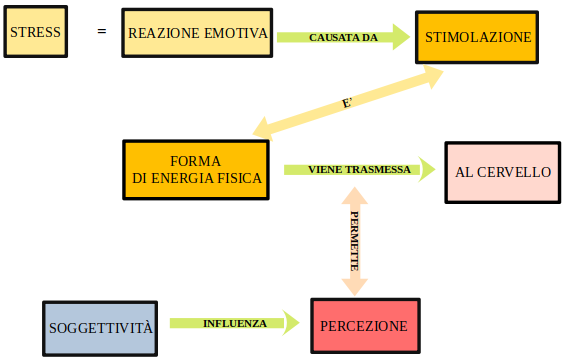

5. Il concetto di stress

Lo stress è una reazione emotiva a stimoli esterni (o interni) che suscitano risposte fisiologiche e psicologiche di natura adattiva o disadattiva: è una reazione funzionale di mantenimento dell’equilibrio da parte dell’organismo in risposta all’ambiente circostante, garantendo all’individuo di adattarsi al contesto ed alle sue richieste. Lo stress risulta essere una risposta specifica dell’organismo di fronte a stimoli, definiti stressor, che possono assumere valore negativo o positivo; esso permette al soggetto di riconoscere l’esistenza di variabili esterne o interne, incidenti sul proprio equilibrio emozionale e di omeostasi3 generale: è un campanello di allarme che permette di comprendere l’esistenza di qualcosa che sta influenzando il proprio sé.

Alla luce di queste definizioni, il concetto di stress non va valutato e giudicato negativo o positivo, ma con neutralità ed in modo obiettivo in quanto garantisce all’individuo di comprendersi e di comprendere ciò che lo influenza e/o lo colpisce: attraverso un’analisi profonda dell’evento (la stimolazione interna o esterna che ha provocato la risposta fisiologica dello stress), è possibile avere un’idea chiara su quali siano state le variabili agenti sul proprio stato d’animo, comprenderne le cause e capire le motivazioni per le quali abbiamo avuto un certo tipo di reazione e abbiamo agito in un certo qualmodo.

6. Il costrutto della percezione

La percezione è un processo di elaborazione cognitiva dell’informazione sensoriale: attraverso gli organi di senso veniamo in contatto con stimoli e informazioni, i quali vengono elaborati dal nostro cervello. Il processo della percezione permette di attribuire significato agli stimoli con cui si è entrati in contatto attraverso i nostri sensi; i vari processi che si susseguono all’interno del duo sensazione-percezione, sono tre:

recezione: attraverso gli organi di senso si entra in contatto con una forma di energia fisica (occhi-luce; orecchie-suono; pelle-tatto; naso-odori; bocca-sapori);

trasduzione: l’energia fisica con cui siamo entrati in contatto si trasforma in segnale nervoso;

trasmissione: il segnale nervoso arriva al cervello e poi viene elaborato dalle aree corticali (i neuroni sensibili si attivano all’arrivo del segnale).

Attraverso l’elaborazione cerebrale siamo in grado di comprendere gli stimoli e i segnali provenienti dall’ambiente circostante: i nostri sensi sono le lenti attraverso le quali sperimentiamo il mondo esterno e il sistema nervoso è il traduttore che garantisce un passaggio adeguato degli stessi in segnali comprensibili per il nostro cervello.

7. L’importanza della variabile soggettiva

Una variabile estremamente importante all’interno degli approfondimenti psicologici, è la soggettività: l’individualità della persona, con tutte le sue sfaccettature provenienti dall’esperienza, dalla cultura di appartenenza e dalla propria personalità, permette al soggetto di agire secondo modalità proprie, distinte da qualunque altro essere umano; è un costrutto importante da tenere in considerazione poiché garantisce risultati del tutto specifici da persona a persona.

Per quanto riguarda il costrutto della percezione, prendiamo in esame la tesi psicologica della New Look of Perception descritta da Jerome Bruner: lo psicologo americano postulò che la percezione della realtà non sia solo un processo fisiologico, ma dipenda altresì dalla cultura e dall’esperienza dell’individuo. Questa definizione permette di vedere il costrutto percettivo sotto un’ottica nuova, che prende in considerazione l’importanza della soggettività all’interno del processo. Seguendo questa ipotesi, possiamo affermare che ciò con cui entriamo in contatto possa essere registrato e compreso in modo diverso a seconda della propria soggettività e individualità: i valori e i bisogni personali sono determinanti nel processo percettivo individuale.

8. Correlazione tra stress e percezione

Alla luce di ciò che è emerso, possiamo affermare che il costrutto percettivo è strettamente correlato a quello di stress nel modo che segue:

Quindi, data la percezione essere un costrutto potenzialmente influenzato dalla variabile soggettiva, la reazione emotiva causata dallo stressor, sarà alla pari modulata dalle peculiarità della personalità propria di ogni singolo individuo.

8.1 Può la nostra percezione modificarsi di fronte a situazioni stressanti?

L’elaborazione sensoriale è il primo stadio del processo percettivo (recezione), dunque, anche quando parliamo di stress, siamo di fronte a una elaborazione percettiva: le sollecitazioni esterne che entrano in contatto con la persona provocano in essa una reazione emotiva (definita come stress) che risulta essere soggettiva e individuale, proprio perché il costrutto della percezione dipende da variabili peculiari dell’individuo. La percezione individuale risulta quindi modificata di fronte a eventi stressanti: le peculiarità soggettive (cultura, esperienza….) influenzano la capacità di percepire l’ambiente esterno, quindi risulta personale anche la modalità in cui il soggetto vive la situazione di stress.

In conclusione la percezione dell’essere umano, di fronte a eventi che provocano stress, si modifica, si può assottigliare, ingrandire, modulare, insomma si ridefinisce proprio grazie alla natura soggettiva incarnata dalla percezione stessa: ogni persona reagisce e vive lo stress distintamente da qualunque altro essere umano. Alla stregua di tale discorso, la situazione stressante può far vivere peculiarità ambientali in modo diverso da persona a persona, proprio a causa della variabile soggettiva influente nel processo percettivo: l’uomo vive e percepisce la realtà in maniera individuale e personale.

SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

https://www.stateofmind.it/stress

https://www.stateofmind.it/2023/06/arousal-variabili-associate

https://www.stateofmind.it/percezione

In generale, l’esamina è frutto dei miei studi universitari: ho utilizzato appunti e approfondimenti provenienti dalle lezioni seguite durante il ciclo universitario triennale (Università degli studi di Firenze, Scienze e tecniche psicologiche) e quelle magistrale (Alma Mater Studiorum di Bologna, Psicologia scolastica e di comunità)

=======

Note: