scritto da Marika Massella, dottoressa in psicologia

La teoria Malthusiana: indagine sociale e psicologica.

1. La teoria Malthusiana

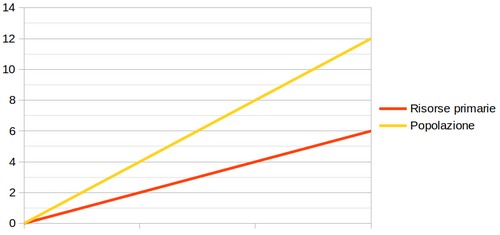

Thomas Robert Malthus nato nel 1766 è stato un economista inglese artefice di una nuova prospettiva economica della società; egli ha postulato una dottrina economico-sociale (teoria Malthusiana) che pone lo sviluppo della popolazione in relazione alla crescita dei sostentamenti primari. Nel saggio An essay on the principle of population as it affects the future improvement of society, definisce una nuova visione della società secondo la quale mentre la crescita demografica segue uno sviluppo in termini geometrici, quella dei mezzi di sussistenza ne percorre uno aritmetico. Tale squilibrio viene definito da Malthus come la causa principale della povertà e della miseria delle classi inferiori; lo sviluppo delle risorse primarie non riesce a stare al passo con l’aumento sempre maggiore della popolazione: la povertà aumenta e si alimenta proprio a causa della scarsità delle risorse primarie necessarie al sostentamento.

La teoria non esclude però delle eccezioni che garantiscono uno crescita adeguata della popolazione in linea con i mezzi primari; Malthus afferma infatti che l’equilibrio tra le parti è possibile ed avviene grazie a freni di carattere preventivo, naturale o attraverso un determinato meccanismo economico:

- Meccanismo economico – se la popolazione cresce troppo rapidamente rispetto alle risorse naturali, il prezzo dei beni di sussistenza aumenta, i salari reali si riducono e questo genera un peggioramento nelle condizioni di vita della popolazione, determinando quindi il rallentamento della crescita demografica.

- Freni preventivi – il controllo delle nascite o l’imposizione di regole morali che permettano la castità prematrimoniale.

- Freni naturali – carestie, guerre, epidemie.

Malthus sottolinea dunque la grande importanza che tali misure assumono nella definizione di un equilibrio fra le parti in causa: epidemie, carestie, l’imposizione della castità etc. sono state cause primarie del rallentamento della crescita demografica, con una conseguente condivisione e gestione adeguata dei mezzi di sussistenza disponibili.

Da un punto di vista puramente economico è importante sottolineare l’importanza del concetto espresso da Malthus di salario di sussistenza, come esso possa garantire alla popolazione una quotidianità adeguata, una qualità di vita dignitosa; dall’altro lato della medaglia però, questo benessere, può causare una rivoluzione economica (miglioramento esponenziale della qualità di vita) che alla fine riporterebbe comunque la situazione in un bilancio di sussistenza.

2. Il salario di sussistenza

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente

che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana

ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

– Dichiarazione universale dei diritti umani; Art. 23 Sez. 3

Il salario di sussistenza permette al lavoratore di avere una retribuzione adeguata ad uno stile di vita dignitoso; quando si parla di salario di sussistenza non ci si riferisce ad un salario minimo, bensì ad uno giusto, inerente a soddisfare i bisogni primari della persona.

Il concetto di salario di sussistenza è riconducibile già ad Aristotele, il quale considerava l’autosufficienza come un requisito di felicità: “ciò che da solo rende la vita degna di scelta e priva di nulla”, le sue idee sono viste come un primo esempio di sostegno per un salario di sussistenza, così da permettere ai lavoratori di guadagnarsi da vivere in modo sostenibile. L’evoluzione del concetto si definisce in seguito in studiosi medievali che sostenevano il diritto ad un giusto salario,collegato a quello dei giusti prezzi, ovvero ciò che consentiva a tutti di accedere al necessario: prezzi e salari che impedivano l’accesso alle necessità primarie erano considerati ingiusti in quanto avrebbero messo in pericolo la virtù del cittadino.

2.1 La trappola Malthusiana

Dal punto di vista della teoria di Malthus, il salario di sussistenza è il risultato naturale della combinazione delle due variabili popolazione e risorse primarie; tale combinazione permette di fissare il reddito pro-capite al livello di sussistenza nella misura in cui ognuno possa accedere ad una retribuzione dignitosa. Ogni volta che il livello del reddito è superato, vi è una tendenza all’aumento della natalità, poiché condizioni più agiate permettono di avere più figli; nel lungo periodo si produce così un’espansione dell’offerta di lavoro che però può essere soddisfatta solo attraverso una riduzione del livello retributivo che, inevitabilmente, riporta il reddito al rango della sussistenza. Questo agire può essere riassunto nella definizione di “trappola Malthusiana”: ogni tentativo di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori risulta inutile, poiché inevitabilmente si ritornerebbe all’approvazione del salario di sussistenza.

3. Dal punto di vista odierno

La teoria economico-sociale di Malthus è in linea agli eventi accaduti nel corso della storia mondiale: la popolazione vede il proprio sviluppo in ottica positiva, è sempre in crescita, non si arresta mai se non a causa di eventi/catastrofi naturali, epidemie e/o carestie.

Il miglioramento della qualità di vita avvenuto negli ultimi decenni grazie ad una miglior igiene, allo sviluppo della scienza, della tecnologia etc. ha permesso uno sviluppo esponenziale della popolazione mondiale, con conseguenze positive per tutti. Tale azione però non è completamente distaccata dalla realtà definita da Malthus: diversi avvenimenti,naturali o preventivi, hanno frenato l’incremento demografico. Un esempio vicino ai giorni nostri è la pandemia da Covid-19 scoppiata nel 2020: il nuovo virus in circolazione ha causato decessi immediati e/o problematiche di salute rilevanti causa di morte negli anni successivi. Un altro esempio da considerare è la politica del controllo delle nascite attuata in Cina negli anni ‘70 del ‘900 “ha evitato la nascita di circa 400 milioni di bambini, frenando la crescita esplosiva della popolazione cinese e garantendo un maggior benessere per le famiglie e meno spese per lo stato”; questa strategia politica ha permesso al governo cinese di controllare l’evoluzione della popolazione, garantendone la crescita in linea con le effettive risorse a disposizione. Tali avvenimenti confermano in pieno ciò che Malthus ha definito: la vita sulla terra prosegue e si sviluppa in modo armonioso con la natura, in cooperazione con essa, il benessere della popolazione ed il proprio sviluppo dipendono anche da eventi inaspettati, catastrofi, scelte politiche determinate, che rendono stabile l’equilibrio delle parti in gioco (risorse primarie-popolazione).

Purtroppo però, non tutto ciò che accade rispecchia la verità naturale delle cose: i freni preventivi e naturali accaduti nella storia non sono stati puramente adeguati, al contrario, spesso macchinosi e forzati dalla mano dell’uomo. La pandemia da Covid-19 ha avuto una gestione a livello sanitario del tutto errata, prediligendo la scelta di un vaccino sperimentale che nella maggior parte de casi è stato causa di altre morti e/o problematiche di salute, aumentando così i decessi invece che diminuirli, nonostante sia stato definito come la soluzione migliore per sovvertire il virus in circolazione; il controllo delle nascite in Cina d’altro canto è stato gestito in modo brutale, attraverso minacce, vessazioni, aborti forzati o veri e propri omicidi (termine della gravidanza già al sesto mese compiuto).

4. Dal punto di vista psicologico

Di fronte agli avvenimenti che definiscono l’andamento dello sviluppo demografico, la popolazione non si pone in un ottica di comprensione poiché ciò che accade avviene per mano dei politici (freni preventivi) o per cause naturali (freni naturali), dunque non vede la necessità di capirne i meccanismi: in entrambi i casi è una forza superiore che decide e che ne ha la responsabilità. Da questo punto di vista il cittadino medio si trova spesso in balia degli eventi senza avere la conoscenza adeguata per gestirli, comprenderli e muoversi di conseguenza; nella maggior parte dei casi la popolazione segue ciò che viene detto di fare nella misura in cui non deve spendere varie energie per pensare con la propria testa. Questa visione è molto triste e delinea un essere umano sottomesso e senza un giudizio critico interno che permetta una gestione e visione personale della propria vita. Questo modus operandi, definisce una popolazione privata del potere decisionale e di pensiero, che segue gli eventi senza prendere iniziativa: una popolazione semplice da gestire e da manipolare. L’essere umano però, non è un oggetto da modellare a proprio piacimento, egli ha una vita, presenta i propri pensieri e dei bisogni che vanno oltre quelli economici e/o politici postulati. La teoria Malthusiana non vede l’essere umano come un animale sociale che vive la propria vita in modo naturale e dignitoso: la popolazione è delineata dal punto di vista economico e, a livello sociale, il cittadino non è definito come un essere con degli altri bisogni oltre a quelli primari di sussistenza e quelli economici che ne permettano il sostentamento. Se si prende in esame la teoria da questo punto di vista, l’uomo ed il proprio sviluppo a livello di popolazione, fanno parte di un divenire economico distaccato da un divenire umano e naturale: l’essere umano sotto quest’ottica è un numero, tutta la popolazione lo è, in relazione allo sviluppo delle risorse primarie e del reddito economico che permette il sostentamento. L’essere umano come un numero, definisce una teoria fredda e lontana dai reali bisogni da esperire; la popolazione non è solo questo, non definisce i propri bisogni solo nei mezzi primari o nel proprio salario: l’uomo vive circondato da tanti bisogni personali diversi che si pongono come base della vita quotidiana.

Per spiegare in modo più approfondito il tema dei bisogni umani, prendiamo in considerazione lo studio condotto da Abraham Harold Maslow,il quale nel mondo della psicologia è celebre per aver postulato nel 1954 la piramide dei bisogni.

4.1 La piramide dei bisogni di Maslow

Lo studioso fa riferimento ad una gerarchia di bisogni che sono incondizionati e che possono essere utilizzati come basi sulle quali costruire apprendimenti e condizionamenti.

I bisogni fondamentali indicati sono:

- Bisogni fisiologici (fame, sete, sonno)

- Bisogni di sicurezza (sicurezza, stabilità, dipendenza, protezione, libertà dalla paura e dall’ansia)

- Bisogni di appartenenza (affetto, di amore e di appartenenza)

- Bisogni di stima (il bisogno di essere rispettato, approvato, riconosciuto)

- Bisogni di auto-realizzazione (realizzare la propria identità in base alle proprie aspettative)

I bisogni fisiologici sono i primi ad essere realizzati, poiché definiscono quei bisogni essenziali nella vita di un uomo, per tale motivo sono definibili come bisogni primari; appena questi sono appagati, l’essere umano incentra le proprie energie su altri bisogni che per lui sono importanti: i bisogni secondari (sociali e relazionali).

5. Conclusioni

L’essere umano è un animale sociale che vive a stretto contatto con i propri simili in armonia con la natura e ciò che lo circonda, è dunque inevitabile prendere in considerazione lo sviluppo demografico della popolazione mondiale sia dal punto di vista sociale che naturalistico; la relazione tra le parti è reale, e ciò che ne consegue non può essere ignorato: la popolazione è influenzata da fattori sociali e naturali sia per quanto riguarda l’incremento demografico, sia dal punto di vista economico per lo sviluppo ed il corso dell’economia mondiale. La teoria economico-sociale postulata da Malthus, racchiude questo pensiero e ne definisce le particolarità, i limiti e le criticità: rispecchia l’andamento dello sviluppo demografico in relazione ai fattori sociali, naturali ed economici definiti. Leggendo tale pensiero dal punto di vista psicologico, è necessario sottolineare che l’essere umano non dipende solamente dai fattori sociali e naturali elencati, e soprattutto non definisce il proprio sviluppo solo in relazione ad una crescita economica adeguata. Questa visione semplicistica della popolazione è deleteria, soprattutto quando vengono prese decisioni politiche importanti alla volta di un bene superiore (la società), sottomettendo la popolazione ad agire in un certo modo. Seguendo tale linea di pensiero, l’essere umano non è altro che un animale sociale che risponde alle richieste esterne; al contrario l’uomo risponde a bisogni fisiologici e sociali di appartenenza che ne garantiscono la sopravvivenza e di godere del proprio tempo, permettendo così di porre le basi per una vita positiva ed armoniosa.

SITOGRAFIA

1. La teoria Malthusiana dal punto di vista sociologico ed economico [https://www.treccani.it/malthusianesimo]

2. Il salario di sussistenza e la trappola Malthusiana [https://www.treccani.it/enciclopedia/sussistenza/]

3. La politica del figlio unico in Cina [https://www.treccani.it/enciclopedia/figlio-unico-politica-del_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/]

4. La piramide dei bisogni di Maslow [https://www.sopravvivere.org/la-piramide-dei-bisogni-di-maslow]